Wissenschaftsgeschichte ist das methodische Gewissen aktueller Forschung. Seit sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Musikologie als eine akademische Disziplin zu etablieren beginnt, haben sich Methoden und Gegenstände des Faches stetig verändert, verengt und erweitert. Was haben uns die Arbeiten eintstmals berühmter Forscherinnen und Forscher heute noch zu sagen? Wie hat sich das Verhältnis zwischen historischen, ethnologischen und systematischen Ansätzen entwickelt? Wie kommt/kam es dazu, dass – grob gesprochen – bis zu den 1960er Jahren die Musik des Mit telalters und der Renaissance und seither die neue und neueste Musikgeschichte das Zentrum der Musikhistoriographie bildet? Wie hat die turbulente politische Geschichte des 20. Jahrhunderts die Musikwissenschaft beinflusst? Diese und andere Fragen stehen im Zentrum gemeinsamer Lektüre, Recherche und Spurensuche.

Prof. Dr. Tobias Robert Klein

Donnerstag, 11 – 13 Uhr (c.t.), Raum 08.04

Beginn: 16. Oktober 2025 [4 ECTS]

- Kursleitung: Prof. Dr. Tobias Robert Klein

Musikerbriefe. Lesen, edieren, kommentieren

Dienstag, 20:00 – 21.30 Uhr (erstmals am 14. Oktober), andere Termine bereits ab 18:15 Uhr (bitte beachten!)

Raum 8.28 (auch online und im Block – via Zoom)

In der Regel in Raum 8.28 (aber auch online und im Block)

BITTE BEACHTEN SIE DIE TERMINE UND REFERATS-LISTE IN DEN ANKÜNDIGNGEN !!!

Begrenzte Teilnehmerzahl, nur für Hauptseminar-Scheine.

Verbindliche Anmeldung über Moodle bis einschließlich 12. Oktober 2025.

Eine halbtägige Exkursion ist vorgesehen.

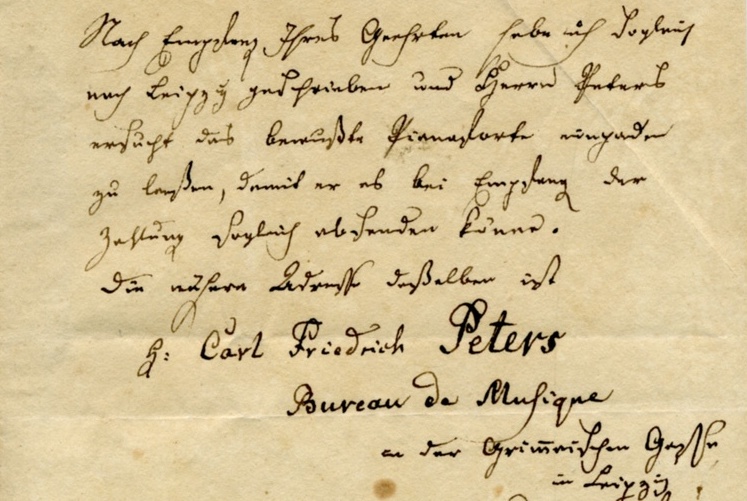

Bei der Auseinandersetzung mit der Biographie, der Ästhetik und dem Schaffen von Komponisten wird gerne zu einer Briefausgabe gegriffen. Sie vermittelt auch nach Jahrzehnten und Jahrhunderten scheinbar Authentizität und birgt Informationen gleichsam aus ersten Hand. Doch nur selten fällt bei der Benutzung auf, dass kaum eine Ausgabe der anderen gleicht: Sie unterscheiden sich mitunter fundamental in den Editionsprinzipien und in der Anlage, über die Form der Kommentierung bis hin zum Layout (und vielfach auch in der Repräsentation als gedruckte oder digitale Ausgabe). – In diesem Hauptseminar begeben wird uns daher auf vielfältige Spurensuche: vom eigenen Lese- und Überragungsversuchen alter Handschriften in Kurrentschrift und das Nachdenken über theoretische Konzepte, über den kritischen Vergleich unterschiedlicher Briefausgaben bis hin zur eigenen Kommentierung ausgewählter Briefdokumente. – Der benotete Leistungsnachweis erfolgt durch ein Referat mit Hausabeit sowie einem kleinen Portfolio, bestehend aus kleinen Aufgaben, die größtenteils zur direkten Vorbereitung (oder Nachbereitung) der Seminarsitzungen zu erbringen sind.

Literatur (Auswahl)

• Rüdiger Nutt-Kofoth, Briefe herausgeben. Digitale Plattformen für Editionswissenschaftler und die Grundfragen der Briefedition, in: «Ei, dem alten Herrn zoll' ich Achtung gern’». Festschrift für Joachim Veit zum 60. Geburtstag, hrsg. von Kristina Richts, München 2016, S. 575–586.

• Werner Breig, Zur Editionsgeschichte der Briefe Richard Wagners, in: Musikeditionen im Wandel der Geschichte, hrsg. von Reinmar Emans und Ulrich Krämer, Berlin 2015, S. 536–547 (= Bausteine zur Geschichte der Edition 5).

• Brief-Edition im digitalen Zeitalter, hrsg. von Anne Bohnenkamp und Elke Richter, Berlin 2013 (= Beihefte zu editio 34).

• Bodo Plachta, Edition und Bibliothek, in: Digitale Edition und Forschungsbibliothek, hrsg. von Christiane Fritze, Franz Fischer, Patrick Sahle und Malte Rehbein, Wiesbaden 2011 (= Bibliothek und Wissenschaft 44), S. 23–36.

• Der Brief – Ereignis & Objekt. Frankfurter Tagung, hrsg. von Waltraud Wiethölter und Anne Bohnenkamp, Frankfurt am Main 2010.

• Digitale Edition zwischen Experiment und Standardisierung. Musik – Text – Codierung, hrsg. von Peter Stadler und Joachim Veit, Tübingen 2009 (= Beihefte zu editio 31).

• Der Brief – Ereignis & Objekt. Katalog der Ausstellung im Freien Deutschen Hochstift – Frankfurter Goethe-Museum 2008, hrsg. von Anne Bohnenkamp und Waltraud Wiethölter, Frankfurt am Main 2008.

• Klaas-Hinrich Ehlers, Raumverhalten auf dem Papier. Der Untergang eines komplexen Zeichensystems dargestellt an Briefstellern des 19. und 20. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für germanistische Linguistik 32 (2004), S. 1–31.

• Komponistenbriefe des 19. Jahrhunderts. Bericht des Kolloquiums Mainz 1994, hrsg. von Hanspeter Bennwitz, Gabriele Buschmeier und Albrecht Riethmüller, Stuttgart 1997.

• Klaus Hurlebusch, Divergenzen des Schreibens vom Lesen. Besonderheiten der Tagebuch- und Briefedition, in: editio 9 (1995), S. 18–36.

- Kursleitung: Prof. Dr. Michael Kube